El Montero de Pedro Francisco Bonó: Un Análisis Sociológico

Se inicia el celo de Juan (hombre maduro de 40 años) por el enamoramiento de Manuel (joven montero de 20 años) y María.

III

Bonó presenta una descripción de la joven María, hija de Tomás, criador y dueño de rancho en Matancita, quien en la estructura social campesina representa un tipo social de mayor jerarquía que la del montero. Asimismo, en esta parte el autor describe el ritual amoroso entre monteros (antropología y sociología de las relaciones amorosas entre campesinos monteros).

“Entre criadores y monteros, los jóvenes se declaran el amor, primero con los ojos, como en todas partes, luego el hombre apoya fuertemente un pie sobre el de la mujer, y esto equivale a una declaración circunstanciada y formal; si no la mujer retira el pie y queda seria, rehúsa; si lo deja y sonríe, admite; en este último caso se agrega –Quieres casarte conmigo-, y si una necia risa acompañada de un bofetón le responde, trueca anillo de oro o plata con ella y quedan asentadas las relaciones amorosas, pasándose a dar los pasos al matrimonio necesario” (Idem, pág. 58-59)

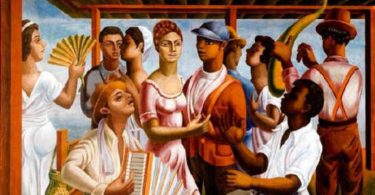

Aquí también Bonó describe la fiesta campesina o fandango y el baile, sarambo o guarapo, así como el compromiso entre los jóvenes enamorados (Manuel y María).

“¿Y qué es el fandango?” –se pregunta Bonó- y él mismo se contesta “¡oh! que no se vaya a interpretar por el fandango andaluz o de otro pueblo u otra raza que no sea la de los monteros. El fandango no es una danza especial; el fandango son mil danzas diferentes, es un baile en cuya composición entra: un local entre claro y entre oscuro, dos cuatros, dos güiras, dos cantores, un triple, mucha bulla, y cuando raya el lujo una tambora.” (Idem, pág. 59)

En este ambiente festivo del fandango, describe Bonó el baile del sarambo o guarapo; así como las improvisaciones o cantar en desafío haciendo uso de las coplas.

IV

Comprende la cacería de los monteros Juan y Manuel, emprendida a orilla del Nagua; narra el pleito entre Juan y Manuel y la actitud de Manzanilla (perro de Manuel), el cual se conduce al bohío y despierta el presentimiento de María en relación a las condiciones de Manuel luego de ser herido de muerte por Juan.

V

Narra cómo Manzanilla conduce a Tomás y a María al rescate de Manuel.

VI

Tomás busca a Feliciano, montero padrino de Manuel, para el rescate de éste.

VII

Se describe la comitiva del casamiento y la pavoneada en recia de caballos, que conduce a los monteros al pueblo para realizar la boda.

VIII

Presenta la descripción de la comida y el fandango para celebrar el casamiento entre María y Manuel. Es notaria la cooperación entre las mujeres monteras en la preparación de la comida; así como el proceso de asado de puercos y jabalíes.

En medio del fandango y del baile, sarambo o guarapo, se produce la pelea entre Juan y Tomás; llega la desgracia con la muerte del criador y jefe de familia, Tomás, padre de la novia María.

Aquí Bonó atribuye como causa de los pleitos y asesinatos a “La tradición, el aguardiente y el tener siempre un sable a su lado.” (Idem, pág. 85)

Afirma Bonó “La tradición es la espuela que anima al joven a empeñar una pelea general por cualquier niñada.” (Idem, pág. 85)

Bonó hace una analogía o comparación entre la tradición “civilizada” de Europa con la realidad social del montero; ya que en el caso de Europa, según él, “la tradición ha dulcificado la costumbre en el hombre europeo…” (Idem, pág. 85)

Contrario al país de Bonó, en el cual la tendencia de las costumbre, a su juicio, está orientada por el alambique, el fandango, el aguardiente y las consecuentes peleas que conducen a la muerte y a la delincuencia. De manera que frente a un medio social dominado por el ambiente natural, la tradición y el aguardiente: “ tradición que ha degenerado en costumbre”, Bonó presenta la estructura institucional del orden en Francia como el modelo para civilizar el país del XIX.

Considera que la costumbre es lo que hace al dominicano superior en el sable cuando hace uso de él en la guerra.

“..Pero ¿qué es lo que hace al dominicano tan superior en el sable cuando hace uso de él en la guerra? La misma costumbre…” (Idem, pág. 87)

XI

Hace Bonó una descripción romántica de la luna de miel entre los recién casados; destaca como Manuel, llevado por la tradición asume el control de la familia y las propiedades a la falta del criador-jefe de familia Tomás.

Como una evidencia del pensamiento ilustrado francés y su influencia en Bonó vemos cómo al hablar de la felicidad cita a Rousseau: “Decimos, si es que la hay en este mundo, porque muchos, por ejemplo Rousseau, definen la felicidad como el ser menos infeliz, proposición negativa que tiene una exactitud desesperante, con la cual es preciso convivir.” (Idem, pág. 91)

X

Comprende el viaje de Manuel a Macorís; el recuerdo del homicida Juan por parte de Teresa y María; el regreso de Manuel con mercancías compradas en su visita a la ciudad; la comida de Manuel (del montero) “…en su desinteresada abundancia e íntegra simplicidad.” (Idem, pág. 99)

Destaca Bonó que “Los hábitos se transmiten de generación en generación, y sólo aguardan para ingerirse en la familia, que el hijo ocupe la posición del padre. Manuel heredero de la posición de Tomás, adquirió los mismos hábitos, y cuando concluyó la cena, la vieja hamaca del criador los recibió fumando su pipa.” (Idem, pág. 99)

XI

Narra el regreso de Juan; su intento de violar a María, la búsqueda de Juan por el Capitán Feliciano y otros monteros. Juan fue sorprendido luchando con María.

XII

Narra el desenlace con la muerte y el entierro de Juan al ser sorprendido por Manuel, quien con un sablazo en la cabeza venga los agravios del villano.

La Sociedad Dominicana de mediados del Siglo XIX

La estructura socioeconómica de la sociedad dominicana de mediados del siglo XIX está determinada por unas relaciones sociales de producción precapitalistas; sin embargo, ya existe en la agricultura y el comercio una economía de pequeños y medianos productores fundamentalmente en la región del Cibao, en la cual el modelo de capitalismo mercantil simple se desarrolla alrededor de una industria tabaquera autóctona, sobre la base de la pequeña y mediana propiedad de la tierra. En ciudades como Santiago de los Caballeros y Puerto Plata se dinamiza el comercio interno y externo (así lo confirman historiadores y estudiosos de la sociedad dominicana como Juan Bosch, Juan Isidro Jiménez Grullón, Franklin Franco, Jaime de Jesús Domínguez, Roberto Casas, Juan Francisco Almanzar y otros).

Paralelo a la dinámica económica de un capitalismo mercantil, generador de una estructura social y política liberal en el Cibao y de una economía maderera y hatera en el sur (Santo Domingo, el Sur Profundo y el Este del país), se mantuvo una economía y sociedad de subsistencia basada en la montería, que tuvo sus orígenes en la época colonial, de los siglos XVII y XVIII, fundamentalmente a partir de las devastaciones de Osorio de los años 1605-1606.

En este contexto histórico de una sociedad precapitalista, la vida rural fue predominante en todos los ámbitos sociales. En este sentido sostiene Rodríguez Demorizi (2010, pág. 958), que: “El Montero, poco menos que siervo del hatero, no era el campesino dedicado al cultivo de la tierra, sino el que, semidesnudo, machete en mano y con su abigarrada traílla de perros amaestrados, andaba a pie por el hato, por la montería, entre las breñas, tras las reses montaraces; hombre de valor que había de enfrentarse al toro salvaje de cuernos acerados y al terrible verraco de agudos y cortantes colmillos, curvas navajas que le sobresalían a ambos lados del destructor hocico. Hombre, también, de sobriedad pasmosa, que andaba todo un día en pos de la caza espantadiza con solo el sorbo del café mañanero.”

Os adrezco el compartir con todos nosotros toda esta practica información. Con estos granitos de arena hacemos màs grande la montaña Internet. Enhorabuena por este blog.

Saludos