Por: Juan de la Cruz

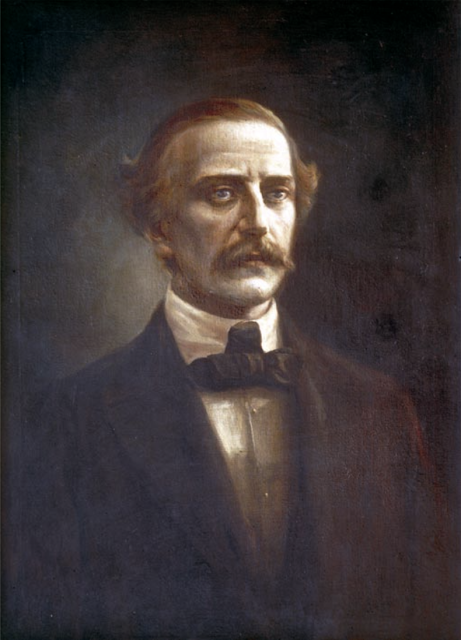

El patricio Juan Pablo Duarte nació en la amurallada ciudad de Santo Domingo el 26 de enero de 1813, mientras dirigían la colonia española de la Isla de Santo Domingo, interinamente, el Coronel Don Manuel Caballero y Masot, como Gobernador, y el licenciado José Núñez de Cáceres, como Teniente de Gobernador, Asesor Jurídico e Intendente Político, tras la muerte del héroe de la Guerra de la Reconquista, Capitán General y Gobernador, Juan Sánchez Ramírez, el 11 de febrero de 1811, como consecuencia del padecimiento de hidropesía o retención de líquido en los tejidos.

En Duarte, desde su primera juventud, se fue forjando una idea cada vez más clara en torno a la necesidad que tenía el país de librarse de la dominación haitiana, razón por la cual durante su viaje por los Estados Unidos de América y Europa, entre los años 1828 y 1831, no perdió de vista la más mínima ocasión que se le presentó para informarse sobre los aires libertarios que soplaban por doquier y sobre las filosofías políticas y jurídicas que estaban más a tono con sus propósitos independentistas y liberadores.

Es por esa razón que en diversos momentos de su vida logra apropiarse de una sólida formación filosófica, política, jurídica, científica y literaria que le permitiría desarrollar una visión holística sobre el proceso de liberación de la República Dominicana frente a la dominación haitiana y ante cualquier potencia que pretendiese enajenar, aunque fuese un ápice, cualquier parte del territorio nacional o lesionar su soberanía.

De igual modo, a partir de la incorporación a su gran acervo de los elementos más positivos del romanticismo, del liberalismo inglés, de la ilustración francesa y española, del municipalismo imperante en Barcelona y en toda Cataluña y del cristianismo comprometido que siempre abrazó, fue forjando su propia plataforma filosófica, política y jurídica revolucionaria que serviría de base a su inmenso proyecto de liberación nacional, en pos de la conformación de una República Dominicana totalmente libre, independiente, soberana, justa, democrática y participativa.

- CONCEPCIÓN DE DUARTE SOBRE LA FILOSOFÍA Y LA POLÍTICA

La concepción que abrazó Duarte sobre la filosofía y la política era muy superior a la de muchos de sus coetáneos dominicanos, ya que en el país predominaba el desarrollo de una práctica política carente de fundamentos teóricos o filosóficos sólidos, sin importar que su orientación ideológica fuese conservadora, nacionalista o liberal. Algo muy diferente ocurría con Duarte, quien tenía en muy alta estima a la filosofía y a la política, las que les sirvieron siempre de referentes importantes para definir una filosofía política propia, pero tomando siempre muy en cuenta los elementos más avanzados de las filosofías políticas en boga tanto en Estados Unidos como en Europa.

Veamos la perspectiva trascendente que le otorgaba Duarte a la relación que debe existir siempre entre la filosofía y la política, en tanto disciplinas que deben ocupar las posiciones cimeras en el proceso de la intelección humana:

“La Política no es una especulación; es la Ciencia más pura y la más digna, después de la Filosofía, de ocupar a las inteligencias nobles” (Vetilio Alfau Durán, 1998: 25).

En esta definición de Duarte sobre la filosofía y la política observamos la ponderación propia de un experto en los estudios clásicos de la antigüedad griega, tal como observó certeramente nuestro gran humanista Pedro Henríquez Ureña en su obra de ensayos juveniles Horas de Estudios, cuando expresó:

“Este joven amante de la filosofía y de la ciencia, fue el fundador de la República. Una frase suya de sabor griego, lo pinta: La política no es una especulación: es la ciencia más digna después de la filosofía, de ocupar a las inteligencias nobles”.

Para el Fundador de la República Dominicana, la filosofía debía ocupar el pináculo del saber, por cuanto es la que proporciona una visión holística sobre el cosmos, el mundo y la vida. Pero, junto a ella, la política debía tener reservado un lugar privilegiado, por cuanto es la ciencia que debe tender a garantizar el bienestar colectivo de todos/as los/as ciudadanos/as que integran el Estado, la Patria, la Nación o la República.

La filosofía, área esencial del conocimiento humano, hace posible que los individuos puedan atalayar con mayor visión las diferentes esferas de la realidad que ésta examina con sentido crítico. Una de las múltiples disciplinas que se derivan de la filosofía es la filosofía política, la que le permite al sujeto auscultar con gran profundidad aquellos aspectos que sirven de fundamento a las complejidades de la política, del poder, del Estado y de las diferentes formas de gobierno.

A tono con esa visión de Duarte, examinemos ahora la noción que tenía Aristóteles sobre la Política, en tanto fundador de esta disciplina, orientada al estudio del poder del Estado. Al respecto dijo:

“Parecería que ha de ser la suprema y directiva en grado sumo. Ésta es, manifiestamente, la política. En efecto, ella es la que regula qué ciencias son necesarias en las ciudades y cuáles ha de aprender cada uno y hasta qué extremo. Vemos, además, que las facultades más estimadas le están subordinadas, como la estrategia, la economía, la retórica. Y puesto que la política se sirve de las demás ciencias y prescribe, además, qué se ha de hacer y qué se ha de evitar, el fin de ella incluirá los fines de las demás ciencias, de modo que constituirá el bien del hombre. Pues, aunque sea el mismo el bien del individuo y el de la ciudad, es evidente que es mucho más grande y más perfecto alcanzar y salvaguardar el de la ciudad; porque procurar el bien de una persona es algo deseable, pero es más hermoso y divino conseguirlo para un pueblo y para ciudades” (Aristóteles, 2003b: 132-133).

Esto nos deja ver que el estagirita definió la Política como la ciencia suprema y directiva de todas las demás, por cuanto su fin esencial es lograr el bienestar de los seres humanos, de la ciudad (o el Estado) y de la comunidad cívica. Aristóteles pone un énfasis especial en el bienestar de la ciudad (o el Estado) y de la comunidad cívica por encima del bienestar individual. Al mismo tiempo plantea que para hacer realidad ese propósito, la política prescribe qué se debe hacer, qué se debe evitar y cuáles ciencias debe poner a su servicio. En ese orden, destaca la estrategia, la economía y la retórica como las facultades más estimadas que se subordinan a la política para alcanzar su fin, que es, nada más y nada menos, el bienestar de la humanidad.

Duarte era del parecer que los esfuerzos desplegados por los revolucionarios trinitarios de 1838 y los febreristas de 1844 en procura de la estructuración de una Patria libre y soberana, debían “propender a hacer que esta libertad sea fecunda en bienes” (José María Serra, 2003: 25), para de esa manera posibilitar la satisfacción de las necesidades fundamentales de todos/as los/as dominicanos/as y puedan vivir en una República Dominicana aguijoneada por el bienestar colectivo, la justicia y la participación entusiasta de todos/as los/as ciudadanos/as.

Asimismo, observemos la relación que tiene la visión que tenía Duarte sobre la filosofía y la política con la asumida por el gran Platón. El fundador de la Academia entiende que la forma más elevada de Gobierno es la que se basa en la comunidad de las mujeres, de los hijos y de la educación, siendo sus reyes los mejores en la filosofía y en el arte de la guerra. Esa postura la sostiene Platón en su obra República, donde expresa:

"El Estado que haya de alcanzar la más elevada forma de gobierno debe contar con la comunidad de las mujeres, la comunidad de los hijos, y la educación íntegra debe ser común, del mismo modo que las ocupaciones en común, tanto en la guerra como en la paz, y sus reyes han de ser los que se hayan acreditado como los mejores respecto de la filosofía y respecto de la guerra" (Platón, 2008: 378).

Es evidente, que para Platón el mejor gobierno debe contar con la participación entusiasta de las mujeres y de los hijos, a quienes debe prodigar una educación integral y ocupaciones comunes, tanto en tiempo de paz como de guerra, al tiempo que entendía que los gobernantes debían ser los mejores tanto en el ejercicio reflexivo de la filosofía como en el ámbito de la acción guerrera.

La visión de Platón y la sustentada por Duarte, son igualmente coincidentes, ya que ambos le otorgan un rol del primer orden a la participación popular en el Estado, por entender que el poder emana de la autoridad legítima del pueblo en sus más diversas expresiones sociales y ciudadanas.

Igualmente, Platón y Duarte les reservan un lugar privilegiado a la filosofía y a la política entre quienes ejercen las funciones de gobernantes, al considerar que éstos deben ser los mejores en estas dos ramas del saber humano, al considerarlas las disciplinas más dignas de ocupar las inteligencias más preclaras y excelsas de un determinado país, territorio, región o el cosmos.

- LA FILOSOFÍA POLÍTICA DE DUARTE

La práctica política de Duarte siempre estuvo aguijoneada por los aspectos más avanzados de las filosofías políticas y jurídicas en boga tanto en los Estados Unidos como en la Europa de los siglos XVIII y XIX: aquellas relacionadas con el movimiento romántico francés, inglés y español, con la ilustración francesa, con el liberalismo político inglés y norteamericano y el municipalismo de Cataluña, que junto a su peculiar forma de ver la realidad y a su profunda devoción cristiana, cuyo credo había cultivado desde los primeros años de su infancia, le permitieron forjar una filosofía política y jurídica propia, basada en profundos valores patrióticos, democráticos, participativos, liberales, civilistas, municipalistas, nacionalistas, antiimperialistas, éticos, morales, cristianos y humanitarios.

- La huella romántica

Durante el período que va desde 1828 hasta 1831, y acaso durante todo el trayecto de su vida, el patricio Juan Pablo Duarte estuvo influido por la abrazadora perspectiva romántica, la cual tuvo su impronta en la filosofía, en la cultura, en la literatura, en la música y en la política de las últimas décadas del siglo XVIII y de las primeras décadas del siglo XIX.

El romanticismo, que tuvo como entre sus más grandes precursores al filósofo ilustrado francés Jean-Jacques Rousseau, acaparaba la atención de toda la juventud europea de la época, de la mano de figuras de la talla de Lord Byron, Eduardo Young, Víctor Hugo, François-René de Chateaubriand, Théophile Gautier, Walter Scott, Francisco Martínez de la Rosa, Ángel María de Saavedra y Ramírez de Baquedano (Duque de Rivas) y José de Espronceda, entre otros. Esa era la época en que Europa estaba sobrecogida por el fantasma del romanticismo, en tanto instrumento viable de las grandes causas nacionales, de las luchas por los nobles ideales y de la búsqueda incesante de la libertad.

Cuando Duarte llegó a Barcelona hacia el año 1828, esta ciudad era el mayor centro

hispánico del romanticismo en las primeras décadas del siglo XIX, momentos célebres en que predominaban las reuniones juveniles en asambleas, consejos, sociedades y academias que estimulaban los buenos estudios, así como el desarrollo cultural y político.

Duarte tuvo la oportunidad de conocer y vivir de cerca el espectáculo singular del primer romántico español, el poeta José Espronceda, de quien dice es muy probable el Patricio tomara la idea de la Sociedad Secreta La Trinitaria que fundara el 16 de julio de 1838, ya que hacia el año 1823 aquél había fundado la Sociedad Secreta Los Numantinos, organización revolucionaria que estuvo entre los factores que desencadenaron la persecución y posterior exilio del bardo español.

En las composiciones poéticas de Espronceda como en las de Duarte se descubren las íntimas rebeldías con que los espíritus nobles reaccionan frente a las iniquidades e injusticias de que la sociedad individualista de los hombres está constituida. De igual manera, la lírica de ambos poetas se compenetra con el inmenso acervo de las angustias humanas y armoniza, en el muro de las lamentaciones, su propio dolor con el dolor de los demás.

Se pueden establecer importantes comparaciones entre los versos que el patricio Duarte escribió bajo el título Soy Templario y la leyenda de Espronceda El Templario. Asimismo, existen grandes similitudes entre los versos El Criollo de Duarte y el romance Un Castellano Leal del Duque de Rivas, los cuales son muestras más que evidentes de que el patricio dominicano abrevó en las fuentes más elevadas del romanticismo español.

La influencia romántica del poeta inglés Eduardo Young, del liberalismo de los fueros municipales de Cataluña, de la obras dramáticas Bruto o Roma Libre del italiano Alfieri y La Viuda de Padilla, del español Martínez de la Rosa, dramas que Duarte representaría en el país a través de las funciones de la Sociedad Filantrópica o la Sociedad Dramática, así como la perspectiva del escritor romántico Walter Scott en torno a la fraternidad humana, encuentran en el patricio dominicano, así como entre sus condiscípulos y discípulos, terreno fértil que haría fructificar en gran manera la idea de redención total del pueblo dominicano frente a la dominación haitiana.

El literato romántico francés Víctor Hugo tuvo una gran influencia en las ideas filosóficas, sociales y políticas del patricio Juan Pablo Duarte, donde los sueños de justicia, libertad, entusiasmo, fe, ternura, amor y felicidad para todos los seres humanos, se convirtieron en los paradigmas más importantes del romanticismo social de que se imbuyó el proceso de construcción de la patria dominicana.

Como se puede observar en este prontuario de motivos románticos, no hay dudas de que la visión nacionalista del patricio Juan Pablo Duarte se consolida y desarrolla a partir de su viaje a Europa, y en particular tras su llegada a Barcelona, España, entre los años 1828 y 1831, de la mano del movimiento romántico que cobró gran esplendor por aquella época, al tiempo que estimuló el surgimiento de múltiples fuerzas nacionalistas a lo largo y ancho del Viejo Continente y en las colonias pertenecientes a las distintas potencias europeas o dominadas por naciones vecinas, como era el caso de la parte oriental de la Isla de Santo Domingo, que desde el año 1822 había sido ocupada por Haití.

El movimiento romántico influiría de forma determinante en el acendrado y perenne patriotismo de Duarte; en su indeclinable amor por la libertad; en su humanismo fraternal y filantrópico, carente de todo tipo de prejuicio racial, social y religioso; en su hondo y quejumbroso lirismo personal y social; en su amor profundo por las Bellas Artes tatuado en la poesía y en el teatro, de los que se valió como medios de expresión estética y como vehículos de denuncia social, política y cultural. En fin, más que una filosofía política, el romanticismo se convirtió para Duarte en una verdadera filosofía de vida, que lo permearía profundamente y le acompañaría hasta exhalar su último hálito de vida.

2.2. El Influjo Ilustrado

La concepción ilustrada de Duarte se pone de manifiesto en todo el contenido político-jurídico de su Proyecto de Ley Fundamental, el cual fue elaborado en el año 1844 tras su regreso al país al ser proclamada la Independencia Nacional. En ese Proyecto, el patricio postula el principio de la primacía de la ley ante todos los actos tanto de gobernantes como de gobernados, el principio de la soberanía nacional como ley fundamental que debe regir a la República Dominicana como Nación libre e independiente, el principio de la soberanía popular tanto en el origen del gobierno como en su forma de elección, el sistema de gobierno a establecer, su esencia y la manera de actuar.

- El Imperativo de la Ley en Duarte

Veamos lo que nos dice Duarte desde la perspectiva de su amplia concepción jurídica sobre el imperativo de la ley en todos los actos de la vida de los individuos y en todas las ejecutorias de quienes detentan el poder del Estado, así como la consignación de la Independencia Nacional como la fuente y garantía de las libertades patrias y Ley Suprema del Pueblo Dominicano, en la Primera Parte de su Proyecto de Ley Fundamental, la cual lleva por título Constitución del Estado:

“Art. 1.- Ley es la regla a la cual deben acomodar sus actos, así los gobernados como los gobernantes”.

“Art. 2.- Para que esta regla merezca el nombre de Ley Dominicana y deba, por tanto, ser acatada y obedecida como tal, es necesario que, en la forma que esta Constitución prescriba, sea: 1ro. Propuesta por autoridad a que ella acuerde este derecho; 2do. Discutida, adoptada y decretada por el Congreso Nacional (de que se hablará más adelante) como se explicará en su lugar; y 3ro. Sancionada y promulgada por el Poder Ejecutivo, según y cómo se establece en esta misma Ley Fundamental”.

“Art. 3.- Los tratados internacionales para que deban ser tenidos por Ley internacional deben, además, y antes de su sanción y promulgación por el Poder Ejecutivo, ser ratificados por el Gran Consejo Nacional de que se hablará después”.

“Art. 4.- Las ordenanzas municipales para que tengan fuerza de ley, en sus respectivos grandes Municipios, deben ser aprobadas por el Congreso Nacional, cual se dirá en la segunda parte de esta Constitución cuando se trate del Fuero Municipal”.

“Art. 5.- Los acuerdos, Reglamentos, etc., de las Autoridades, tanto nacionales como municipales o locales, tendrán fuerza de ley siempre que el dictarlas esté en el círculo de sus atribuciones y no extralimiten sus facultades”.

“Art. 6.- Siendo la Independencia Nacional la fuente y garantía de las libertades Patrias, la Ley Suprema del Pueblo Dominicano, es y será siempre su existencia política como Nación libre e independiente de toda dominación, protectorado, intervención e influencia extranjera, cual la concibieron los fundadores de nuestra asociación política al decir, (el 16 de Julio de 1838) ‘Dios, Patria y Libertad, República Dominicana’, y fue proclamada el 27 de Febrero de 1844, siendo luego de así entendido por todos los pueblos cuyos pronunciamientos confirmamos y ratificamos hoy; declarando, además, que todo gobernante o gobernado que la contraríe, de cualquier modo que sea, se coloca ‘ipso facto’ y por sí mismo fuera de la ley”.

“Art. 7.- Toda ley no declarada irrevocable es derogable, y también reformable en todo o en parte de ella”.

“Art. 8.- Para la derogación de una ley se guardarán los mismos trámites y formalidades que para su formación se hubieren observado”.

“Art. 9.- Toda ley no derogada clara y determinantemente se considera vigente; sin que valga el decir: ‘que ha caducado o caído en desuso’, ley que no haya sido derogada”.

“Art. 10.- La ley no puede ni podrá tener efecto retroactivo”.

“Art. 11.- Ninguno podrá ser juzgado sino con arreglo a la ley vigente y anterior a su delito; ni podrá aplicársele en ningún caso otra pena que la establecida por las leyes y en la forma que ellas prescriben”.

“Art. 12.- Lo que la ley no prohíbe, ninguna persona, sea o no sea Autoridad, tiene derecho a prohibirlo”.

“Art. 13.- A la voz de ‘a favor de la ley’ todo dominicano, sea o no sea Autoridad Pública, está obligado a acudir al socorro del que invocó ‘el favor de la ley’, so pena de ser castigado por su omisión según y cómo lo dispongan las mismas leyes”.

“Art. 14.- Si el que invocare el favor fuere Agente público todo transeúnte está obligado a prestarle mano fuerte so pena de ser castigado como ya se ha dicho”.

“Art. 15.- La ley es la que da al gobernante el derecho de mandar e imponer al gobernado la obligación de obedecer, por consiguiente, toda Autoridad no constituida con arreglo a la ley es ilegítima y por tanto no tiene derecho alguno a gobernar ni se está en la obligación de obedecerla” (Duarte, 1999: 222-224).

Sin duda alguna, el patricio Juan Pablo Duarte tenía un muy elevado concepto de la ley, al entender que nadie, por muy encumbrado que esté, puede ni debe considerarse por encima de la ley. De igual modo, entendía que nadie, por el simple hecho de ser un ciudadano común, puede situarse al margen de las disposiciones legales vigentes. Esto quiere decir que todo acto que ejerza cualquier persona, gobernante o gobernado, Autoridad o Ciudadano, debe hacerlo exclusivamente con arreglo a lo que dispone la ley, que es lo que el filósofo ilustrado francés Jean-Jacques Rousseau denomina bajo el nombre contrato social, el cual permite la convivencia pacífica entre los habitantes de una determinada Nación, donde todos renunciamos a determinadas cosas que nos otorga el derecho natural con el propósito deliberado de ganar otras que propenden a garantizarnos mayor seguridad y estabilidad social, mediante el pacto de asociación entre los ciudadanos.

El Fundador de la República Dominicana asume una postura claramente ilustrada cuando establece que toda ley para ser legítima debe agotar todos los procedimientos que le acuerda la Constitución, para que se precie de ser una legislación como tal y sea acatada y obedecida por todos. En tal sentido, sostiene que la misma debe ser propuesta por una autoridad que esté investida de tal derecho; que sea discutida, aprobada y convertida en ley por el Congreso de la República, así como corregida o ratificada por el Poder Ejecutivo para luego proceder a su posterior promulgación y divulgación entre la ciudadanía. Este procedimiento lleva implícito el reconocimiento de la intervención de los diferentes poderes del Estado en la proposición, aprobación, promulgación y puesta en práctica de cualquier dispositivo legal.

El doctor Fernando Pérez Memén (2008: 172-173), en su análisis sobre el constitucionalismo de Juan Pablo Duarte nos habla del influjo de los ilustrados en su visión sobre las leyes:

“Llama la atención el concepto de la Ley que el Patricio tenía, la cual está encuadrada y sustentada en el pensamiento más progresista y avanzado de su tiempo, es decir, el liberalismo democrático. Para Duarte es en la Ley y no en las conveniencias de los gobernantes, ‘en donde hay que encontrar el hilo conductor, insustituible, que habrá de coordinar y armonizar el juego de los intereses individuales y de las aspiraciones comunitarias’.

De conformidad con Rousseau, Duarte consideró que la Ley ha de emanar de ‘la sola autoridad legítima existente’; a saber: ‘el Poder soberano del pueblo’, y que ella debe regir en un plano de igualdad ‘así a los gobernados como los gobernantes’, tanto a las clases avasalladas como a la clase dominante. Ella es la que ‘da al gobernante el derecho de mandar’, pero es también la que ‘impone al gobernado la obligación de obedecer’.

Y la autoridad que no está constituida de conformidad con la Ley es ilegítima, lo cual tiene como consecuencia, que no tiene derecho a gobernar ni el pueblo está obligado a obedecerla. El gobernante que asume el poder de conformidad con la ley puede caer en la ilegitimidad cuando la desconozca o la viole, y en este caso no puede ser obedecido. Así Duarte encuadra su pensamiento en Roberto Belarmino, quien consideró que un gobernante puede ser legitímo en sus orígenes, pero ilegítimo en sus ejecutorias. A consecuencia de lo anterior, percibimos también en Duarte la idea de que el Poder ha de estar limitado por la Ley, y ésta ‘por la justicia, la cual consiste en darle a cada uno lo que en derecho le pertenezca’. De esta manera el Padre de la Patria restaura el principio del suum cuimqunque tribure, a cada cual lo suyo, que Aristóteles ha definido como la base de la justicia distributiva, como un factor de estabilización social, y que más adelante Ulpiano lo recogerá como un principio básico del derecho positivo”.

A renglón seguido, el jurisconsulto e historiador Pérez Memén (2008: 173-174), postula:

“El principio roussoniano de la igualdad y la definición de ésta dentro de la legalidad y en contra de los privilegios aristocráticos es una de las principales ideas del pensamiento liberal democrático. La cual se expresa en el principio de la generalidad de la Ley y en el desconocimiento del fuero personal del clero y el ejército, aunque en nuestro país y en muchos Estados hispanoamericanos, los militares mantuvieron sus privilegios corporativos. Esta idea roussoniana, y la noción de la Ley elaborada por Montesquieu, se caracteriza por ser general y universal: ‘La Ley es igual para todos sin distinción de personas y sexos’. Estas ideas son muy perceptibles en Duarte, forman parte del instrumental teórico que utilizó en el diseño de su proyecto de Carta Magna”.

No hay dudas de que la concepción que abraza Duarte sobre la ley está fundamentada en los principios más avanzados del derecho que sustentaron los filósofos de la Ilustración Rousseau y Montesquieu.

Con relación a los tratados internacionales, Duarte postula que, para su aceptación, primero deben ser ratificados por el Congreso Nacional y el Gran Consejo Nacional, debiendo estar integrado este último por los representantes de los diferentes poderes públicos, para ser posteriormente sancionados y promulgados por el Poder Ejecutivo. Esto revela su gran visión con respecto a la conformación y jerarquía de los distintos órganos de toma de decisiones del Estado.

En lo que concierne a las ordenanzas municipales, nuestro Juan Pablo Duarte establece que para que tengan fuerza de ley en los diferentes municipios, se requiere que las mismas sean aprobadas por el Congreso Nacional. Con respecto a los detalles relacionados con los municipios, el Patricio prometió abordarlos más profundamente en la Segunda Parte de su Proyecto de Constitución, bajo el título de Fuero Municipal, por considerarlo el primer Poder del Estado, conforme lo había observado en Barcelona, España, pero lamentablemente no le fue posible, ya que en ese momento Pedro Santana lo desterró a perpetuidad de la República Dominicana, la Patria que le había costado tanto esfuerzos construir con el apoyo decidido de los trinitarios.

Con respecto a los acuerdos, reglamentos, ordenanzas y otras disposiciones legales menores emitidas por las autoridades nacionales, municipales o locales, Duarte sustenta la idea que para que tengan fuerza de ley es necesario que al dictarlas estén en consonancia con lo que disponen sus atribuciones y no se extralimiten en el desempeño de sus funciones.

Duarte considera como la Ley Suprema del Pueblo Dominicano la existencia política de la República Dominicana como Nación libre e independiente de toda dominación, protectorado, intervención e influencia extranjera, por entender que la Independencia Nacional es la fuente y garantía de las libertades patrias. El Fundador de la República establece con gran sentido de patriotismo que todo aquel que contravenga esta disposición, sea gobernante o gobernado, se coloca de inmediato y por sí mismo fuera de la ley, lo que ha ocurrido con la mayor parte de los gobernantes –salvo raras excepciones- que hemos tenido desde 1844 hasta el presente, razón por la cual no merecen “aparecer ante el tribunal de la historia con el honor de hombres libres, fieles y perseverantes” (Duarte, 1999: 284).

Es genial su perspectiva de que pueden y deben ser revocables y reformables todas aquellas leyes que no sean declaradas irrevocables o derogables en todas sus partes o en algunas de ellas. No obstante, Duarte observa que para la derogación de una ley es necesario que se guarden los mismos trámites y formalidades que se hayan observado en su proceso de elaboración y promulgación. Al mismo tiempo puntualiza que toda ley no derogada de forma clara y determinante se considera vigente, sin importar su caducidad o que haya entrado en desuso. Pero para proteger al imputado de cualquier acción que pueda perjudicarle con la aprobación de una nueva legislación, el Patricio recuerda que la ley no puede ni podrá jamás tener efecto retroactivo. En tal sentido, establece que nadie podrá ser juzgado sino con arreglo a la ley vigente y anterior a su delito, razón por la cual descarta que a un reo se le pretenda aplicar una pena diferente a la fijada por las leyes y en la forma que ellas prescriban. De igual modo, expresa que lo que la ley no prohíbe de forma explícita, ninguna persona, sea autoridad o no, tiene derecho alguno a prohibirlo.

En aquellos casos en que se requiera que alguien realice ‘un favor a la ley’; es decir, que se ponga a disposición de la ley para cualquier socorro o investigación, es obligatorio prestar su entera colaboración, máxime si se tratare de un agente público, so pena de ser castigado por su omisión o falta de colaboración.

En definitiva, Duarte es del parecer que es la ley la que otorga al gobernante el derecho de mandar e imponer al gobernado la obligación de obedecer, razón por la cual toda autoridad que no haya sido erigida con arreglo a lo que dispone la misma es ilegítima y en consecuencia no tiene derecho alguno a gobernar ni los ciudadanos están en la obligación de obedecerla, pudiendo llegar a desconocerla por la vía de la rebelión, si fuere necesario.

La primacía de la ley que sustenta el patricio Juan Pablo Duarte respecto de los actos individuales y particulares de las personas, tiene su base en una indiscutible perspectiva ilustrada, lo que se pone en evidencia explícitamente en la obra Del Contrato Social de Rousseau (1996: 21-23), cuando sostiene:

“Supongo a los hombres llegados a este punto en que los obstáculos que se oponen a su conservación en el estado de naturaleza superan con su resistencia a las fuerzas que cada individuo puede emplear para mantenerse en ese estado. Entonces dicho estado primitivo ya no puede subsistir, y el género humano perecería sino cambia su manera de ser. Ahora bien, como los hombres no pueden engendrar fuerzas nuevas, sino sólo unir y dirigir aquellas que existen, no han tenido para conservarse otro medio que formar por agregación una suma de fuerzas que pueda superar la resistencia, ponerla en juego mediante un solo móvil y hacerlas obrar a coro. Esta suma de fuerzas no puede nacer más que del concurso de muchos, pero siendo la fuerza y la libertad de cada hombre los primeros instrumentos de su conservación, ¿cómo los comprometerá sin perjudicarse y sin descuidar los cuidados que así mismo se debe? Esta dificultad aplicada a mi tema, puede enunciarse en los siguientes términos: ‘Encontrar una forma de asociación que defienda y proteja de toda la fuerza común la persona y los bienes de cada asociado, y por lo cual, uniéndose cada uno a todos, no obedezca, sin embargo, más que a sí mismo y quede tan libre como antes’. Tal es el problema fundamental al que da solución el contrato social. Las cláusulas de este contrato están tan determinadas por la naturaleza del acto que la menor modificación las volvería vanas y de efecto nulo; de suerte que, aunque quizás nunca hayan sido enunciadas formalmente, son por doquiera las mismas, por doquiera están admitidas tácitamente y reconocidas; hasta que, violado el pacto social, cada cual vuelve entonces a sus primeros derechos y recupera su libertad natural, perdiendo la libertad convencional por la que renunció a aquella. Estas cláusulas, bien entendidas, se reducen todas a una sola: a saber, la enajenación total de cada asociado con todos sus derechos a toda la comunidad: Porque, en primer lugar, al darse cada uno todo entero, la condición es igual para todos, y siendo la condición igual para todos, nadie tiene interés en hacerla onerosa para los demás. Además, por efectuarse la enajenación sin reserva, la unión es tan perfecta como puede serlo y ningún asociado tiene ya nada que reclamar: porque si quedaran algunos derechos a los particulares, como no habría ningún superior común que pudiera fallar entre ellos y lo público, siendo cada cual su propio juez en algún punto, pronto pretendería serlo en todos, el estado de naturaleza subsistiría y la asociación se volvería necesariamente tiránica o vana. En suma, como dándose cada cual a todos no se da a nadie y como no hay ningún asociado sobre el que no se adquiera el mismo derecho que uno le otorga sobre uno mismo, se gana el equivalente de todo lo que se pierde y más fuerza para conservar lo que se tiene. Por lo tanto, si se aparta del pacto social lo que no pertenece a su esencia, encontraremos que se reduce a los términos siguientes: cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general; y nosotros recibimos corporativamente a cada miembro como parte indivisible del todo. En el mismo instante, en lugar de la persona particular de cada contratante, este acto de asociación produce un cuerpo moral y colectivo compuesto de tantos miembros como votos tiene la asamblea, el cual recibe de este mismo acto su unidad, su yo común, su vida y su voluntad. Esta persona pública que se forma de este modo por la unión de todas las demás tomaba en otro tiempo el nombre de Ciudad, y toma ahora el de República o de cuerpo político, al cual sus miembros llaman Estado cuando es pasivo, Soberano cuando es activo, Poder al compararlos con otros semejantes. Respecto a los asociados, toman colectivamente el nombre de Pueblo, y en particular se llaman Ciudadanos como partícipes en la autoridad soberana, y Súbditos en cuanto sometidos a las leyes del Estado. Pero estos términos se confunden con frecuencia y se toman unos por otros; basta con saber distinguirlos cuando se emplean en su total precisión”.

El texto de Rousseau nos revela que hubo un momento en la historia de la humanidad en que los seres humanos se vieron obligados a cambiar su modo de vida solitario, en el estado natural, por un estilo de vida más gregario y colectivo que le permitiera juntar sus fuerzas para resistir las adversidades y los obstáculos que el medio ambiente hostil les presentaba para poder subsistir. Esto quiere decir que el ser humano se vio obligado a cambiar su manera de ser, de relacionarse, de comunicarse y de trabajar, para evitar perecer a mano de las fieras salvajes y de los grandes mamíferos tanto terrestres, acuáticos como voladores.

La asociación que habría de producirse entre los seres humanos no implicaba una anulación de las individualidades, porque la fuerza de cada hombre y su consecuente libertad se constituyen en los instrumentos primarios de su supervivencia, los cuales no debe perjudicarse al asumir determinados compromisos ni deben propender, en ningún momento, a descuidarse a sí mismos. Esto quiere decir que es fundamental hallar una forma de asociación que defienda y proteja a las personas y a los bienes de cada asociado de la fuerza común, de manera que cuando la parte se una al todo no obedezca más que así misma y quede tan libre como antes, con lo cual se da solución al contrato o pacto social, pasando a ser sus evidencias más tangibles las disposiciones legales que rigen a los pueblos, a los individuos y a los diferentes órganos de poder.

Las cláusulas del pacto social, aunque no hayan sido enunciadas formalmente, son las mismas admitidas y reconocidas de forma pública e implícita en todas partes, hasta que, una vez violado aquel, cada cual retorna al ejercicio de sus derechos naturales y reasume su libertad primigenia, perdiendo inmediatamente la libertad convencional acordada. Esto significa que todos los asociados están compelidos a la enajenación total de sus derechos en función de la comunidad, bajo la premisa de que al darse cada uno todo por entero, la condición pasa a ser igual para todos y se anula ipso facto cualquier interés en hacerla abusiva para los demás. Es así como cada sujeto social pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general de los asociados; al tiempo que se recibe corporativamente a cada miembro de la sociedad como parte indivisible del todo.

De ese pacto o contrato social es que surge la Constitución y el conjunto de leyes que rigen la vida de un país, de sus ciudadanos y de sus gobernantes. Con esas disposiciones legales se quiere ordenar y regular el comportamiento de cada uno de los actores que intervienen en la sociedad, garantizando de esa forma el bienestar general de los asociados, pero sin obviar la individualidad de cada uno de ellos. Muy por el contrario, con cada dispositivo legal se busca preservar los derechos sociales e individuales de todos los ciudadanos, pero teniendo siempre como norte el interés general de la sociedad, que, en definitiva, lleva implícito también el interés particular de cada uno de sus asociados.

Sobre este mismo asunto, observemos otra perspectiva en la obra Del Espíritu de las Leyes del Barón de Montesquieu (2005, Tomo I: 36), cuando afirma:

“Desde el momento en que los hombres se reúnen en sociedad, pierden el sentimiento de su debilidad; la igualdad en que se encontraban antes deja de existir y comienza el estado de guerra. Cada sociedad particular se hace consciente de su fuerza, lo que produce un estado de guerra de nación a nación. Los particulares, dentro de cada sociedad, empiezan a darse cuenta de su fuerza y tratan de volver a su favor las principales ventajas de la sociedad, lo que crea entre ellos un estado de guerra. Estos dos tipos de estado de guerra son el motivo de que se establezcan las leyes entre los hombres. Considerados como habitantes en un planeta tan grande que tiene que abarcar pueblos diferentes, los hombres tienen leyes que rigen las relaciones de estos pueblos entre sí: es el derecho de gentes. Si se les considera como seres que viven en una sociedad que debe mantenerse, tienen leyes que rigen las relaciones entre los gobernantes y los gobernados: es el derecho político. Igualmente tienen leyes que regulan las relaciones existentes entre los ciudadanos: es el derecho civil”.

De acuerdo a lo planteado por el ilustrado Montesquieu, las leyes tienen como propósito regular las múltiples relaciones conflictivas que se dan entre los pueblos, entre los gobernantes y los gobernados y entre los ciudadanos de un determinado país. Cuando las leyes pretenden regular los conflictos entre los pueblos, surge el derecho de gentes; cuando buscan regular las relaciones que se dan entre los gobernantes y los gobernados, reciben el nombre de derecho político y cuando se proponen regular las relaciones que se dan entre los ciudadanos, se les designa con el nombre de derecho civil.

Por otro lado, Montesquieu (2005, Tomo I: 207), al definir lo que es la libertad, sostiene:

“Es cierto que en las democracias parece que el pueblo hace lo que quiere; pero la libertad política no consiste en hacer lo que uno quiera. En un Estado, es decir, en una sociedad en las que hay leyes, la libertad sólo puede consistir en poder hacer lo que se debe querer y en no estar obligado a hacer lo que no se debe querer. Hay que tomar conciencia de lo que es la independencia y de lo que es la libertad. La libertad es el derecho de hacer todo lo que las leyes permiten, de modo que si un ciudadano pudiera hacer lo que las leyes prohíben, ya no habría libertad, pues los demás tendrían igualmente esta facultad”.

De esta manera, Montesquieu deja ver claramente que, en un Estado de derecho, la libertad política no consiste en que los ciudadanos pueden hacer lo que quieran, sino únicamente lo que las leyes permiten, más no lo que las leyes prohíben. Con esto se deja ver que la democracia no es libertinaje, sino la puesta en marcha de una libertad política consciente y responsable.

Como se ha observado, Duarte tenía una visión bastante clara sobre las implicaciones que tiene todo proceso relativo a la elaboración, proposición, aprobación, ratificación, promulgación y difusión de las leyes de un Estado o Nación, que tiene como interés general garantizar la convivencia social entre todos los individuos, sin menoscabo del ejercicio pleno de sus derechos. Esto evidencia que el Patricio elaboró su concepción sobre las leyes, contenida en su Proyecto de Ley Fundamental, amparado claramente bajo la sombrilla de las ideas ilustradas de los grandes pensadores franceses Rousseau y el barón de Montesquieu.

- Soberanía Nacional y Soberanía Popular

La soberanía es concebida por el ilustrado Rousseau (1996: 32-33) como “el ejercicio de la voluntad general que jamás puede enajenarse” al tiempo que la califica de “inalienable” e “indivisible”, mientras que del soberano dice “no es más que el ser colectivo” que “no puede ser representado más que por sí mismo”. De igual manera es del parecer que “el poder puede, muy bien transmitirse, pero no la voluntad”. En ese sentido sostiene que “la voluntad es general, o no lo es; es la del cuerpo del pueblo o solamente de una parte. En el primer caso esta voluntad declarada es un acto de soberanía y hace ley, en el segundo, no es más que una voluntad particular, o un acto de magistratura; todo lo más es un decreto”.

En el Barón de Montesquieu (2005, Tomo I: 39-40) encontramos conceptos muy similares a los Rousseau, pero con matices muy interesantes que es importante destacar, cuando afirma:

“Si el pueblo entero es, en la República, dueño del poder soberano, estamos ante una democracia, si el poder soberano está en manos de una parte del pueblo, se trata de una aristocracia. El pueblo es, en la democracia, monarca o súbdito, según los puntos de vista. A través del sufragio, que es expresión de su voluntad, será monarca puesto que la voluntad del soberano es el mismo soberano. Las leyes que establecen el derecho al voto son, pues, fundamentales en este Gobierno. La reglamentación de cómo, por quién y sobre qué deben ser emitidos los votos, es tan importante como saber en una Monarquía quién es el monarca y de qué manera debe gobernar… El pueblo que detenta el poder soberano debe hacer por sí mismo todo aquello que pueda hacer bien; lo que no pueda hacer bien lo hará por medio de sus ministros. Sus ministros no le pertenecen si no es él quien los nombra; es, pues, máxima fundamental de este Gobierno que el pueblo nombre a sus ministros; es decir, a sus magistrados”.

El principio de la virtud que, según Montesquieu (2005, Tomo I: 77-78), debe regir en todo Estado republicano, plantea:

“El amor a la patria conduce a la pureza de costumbres, y a la inversa, la pureza de costumbres lleva al amor a la patria. En la medida en que podemos satisfacer menos nuestras pasiones particulares, nos entregamos más a las generales… El amor a la República en la democracia es amor a la democracia, y éste es amor a la igualdad. Es además amor a la frugalidad. Cada cual debe gozar de la misma felicidad y de las mismas ventajas, disfrutar de los mismos placeres y tener las mismas esperanzas, lo cual sólo puede conseguirse mediante la frugalidad general. El amor a la igualdad, en la democracia, limita la ambición al único deseo, a la única felicidad de prestar a la patria servicios mayores que los demás ciudadanos. No todos pueden prestarle servicios iguales, pero todos deben prestárselos. Al nacer se contrae con ella una deuda inmensa que jamás puede ser saldada. Por eso en la democracia las distinciones nacen del principio de la igualdad, aún cuando parezca suprimida por servicios excepcionales o por talentos superiores”.

Si tomamos como referencia estos conceptos de Rousseau y de Montesquieu sobre soberanía, soberano, voluntad, amor a la patria, amor a la República, amor a la frugalidad y amor a la igualdad, no cabe duda que en el Proyecto de Ley Fundamental de Duarte la concepción ilustrada es la que rige de forma inequívoca en todos sus articulados y postulados, y donde el principio de la virtud aparece resplandeciente por doquier. Veamos lo que nos dice el Patricio sobre la soberanía nacional en el apartado De la Nación Dominicana:

“Art. 16.- La ley así como le niega a la autoridad ilegitima la soberanía inmanente, que es la que regula los negocios domésticos, le niega también la transeúnte, que es la que representa a la Nación en su correspondencia con los otros Estados; y por consiguiente todo tratado o pacto celebrado por esta autoridad ilegítima es nulo y en ninguna manera obligatorio para la Nación aún cuando lo en él estipulado no hubiera salido de la esfera de las facultades cometidas por las leyes a la autoridad legítima”.

“Art. 17.- La Nación dominicana es la reunión de todos los dominicanos”.

“Art. 18.- La Nación dominicana es libre (art. 6º) e independiente y no es ni puede ser jamás parte integrante de ninguna otra Potencia, ni el patrimonio de familia ni persona alguna propia ni mucho menos extraña”.

“Art. 19.- La soberanía dicha inmanente (art. 16º) y la transeúnte, reside esencialmente en la Nación, que usando de ella no acuerde a sus delegados (que son del gobierno legitimo), sino el derecho al ejercicio para gobernar en bien con arreglo a las leyes y en bien general de los asociados y de la Nación misma”.

“Art. 20.- La Nación está obligada a conservar y proteger por medio de sus delegados y a favor de leyes sabias y justas la libertad personal, civil e individual, así como la propiedad y demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen; sin olvidarse para con los extraños (a quienes también se les debe justicia) de los deberes que impone la filantropía” (Duarte, 1999: 224-225).

En estos articulados de su Proyecto de Ley Fundamental, Duarte nos habla de dos tipos de soberanía que el derecho internacional le acuerda a todos los Estados, que son: 1)- La soberanía inmanente, que es la encargada de regular los negocios domésticos; y 2)- La soberanía transeúnte, que es la que representa a la Nación en su relación con los demás Estados. De éstas dice que corresponden esencialmente a la Nación, al tiempo de acentuar que ambas son imperdibles e inajenables aún para la misma Nación, la que debe asegurar un uso adecuado del derecho de su ejercicio a autogobernarse en función del bien general de los asociados y de la Nación misma, con arreglo y apego irrestricto a las leyes. De igual manera, recalca que la ley le niega ambas formas de soberanía a toda autoridad ilegítima, declarando la nulidad de todo tratado o pacto celebrado en nombre de la Nación, razón por la cual ésta no está obligada a cumplirlo, aún cuando lo estipulado no esté fuera del ámbito de las facultades que las leyes le otorgan a la autoridad legítima.

Duarte destaca como un aspecto esencial de la soberanía nacional, la idea de que la Nación dominicana es libre e independiente, razón por la cual no es ni puede ser nunca parte integrante de ninguna Potencia extranjera, ni el patrimonio de familia o persona alguna, ya sea de nacionalidad dominicana o perteneciente a otra nacionalidad. Esto significa que el territorio de la República Dominicana no puede ser enajenado por nadie, sin importar su procedencia, clase social, rango civil o militar, lo que demuestra que Duarte asumió una postura radical en la defensa de la soberanía nacional y del patrimonio correspondiente a todos los dominicanos.

Para Duarte la soberanía nacional y la soberanía popular estaban estrechamente entrelazadas, razón por la cual, en el acápite Del Gobierno, expresa:

“Puesto que el Gobierno se establece para el bien general de la asociación y de los asociados, el de la Nación dominicana es y deberá ser siempre y ante todo, propio y jamás ni nunca de imposición extraña bien sea ésta directa, indirecta, próxima o remotamente; es y deberá ser siempre popular en cuanto a su origen, electivo en cuanto al modo de organizarle, representativo en cuanto al sistema, republicano en su esencia y responsable en cuanto a sus actos. Una ley especial determinará su forma” (Duarte, 1999: 227).

En este articulado queda plasmada la preocupación central del Fundador de la República Dominicana de que el Gobierno dominicano es y deberá ser siempre y ante todo escogido por el pueblo dominicano, pero nunca impuesto por ningún Gobierno extraño, ya sea de forma directa o indirecta, próxima o remotamente. De esta manera, Duarte reafirma el carácter absolutamente soberano del Gobierno dominicano, sus ejecutorias y su forma de relacionarse con los demás gobiernos, poniendo así en evidencia en un solo haz su perspectiva ilustrada y romántica.

Asimismo, es indiscutible el gran influjo roussoniano en la perspectiva constitucional de Duarte, cuando sostiene que el Gobierno dominicano es y deberá ser siempre popular en cuanto a su origen. Esto revela la absoluta aceptación de la teoría del Ciudadano de Ginebra en cuanto a que el pueblo es el único soberano y depositario de toda fuente de poder legítimo en un régimen democrático. También asume la visión ilustrada de Rousseau cuando sostiene que el Gobierno dominicano es electivo en cuanto al modo de organizarle. Esto deja ver que en nuestro Duarte estaba clara la idea de que el sufragio universal era la única forma legítima en que los dominicanos habrían de escoger a sus gobernantes para que les representaran durante un determinado período de tiempo.

Por otro lado, Duarte deja ver su perspectiva burguesa cuando afirma que el sistema de Gobierno de la República Dominicana es representativo o por delegación, bajo el entendido de que es materialmente imposible que todo el pueblo pueda ejercer a la vez las diferentes funciones prácticas del Gobierno y de los distintos poderes estatales. En ese mismo tenor, despeja toda duda sobre la esencia del Gobierno dominicano, cuando dice que es republicano, con lo cual reafirma una vez más la presencia imperturbable de los ilustrados Rousseau y el Barón de Montesquieu.

Por último, Duarte señala que el Gobierno dominicano es responsable en cuanto a sus actos, con lo cual asume una de las principales características de un Gobierno virtuoso, que es la frugalidad en el gasto, con lo cual buscaba garantizar el uso pulcro de los recursos y lograr una mayor inversión social pública que vaya en beneficio de las grandes mayorías del pueblo dominicano, tal como lo planteó el Barón de Montesquieu (2005, Tomo I: 78-79), cuando expresó:

“Las buenas democracias, al establecer la frugalidad doméstica, abrían las puertas a los gastos públicos, como se hizo en Atenas y Roma. En tal caso, la magnificencia y la profusión nacían del fondo de la misma frugalidad; y del mismo modo que la religión ordena que se tengan las manos puras para ofrecer sacrificios a los dioses, las leyes requerían costumbres frugales para que se pudiese dar algo a la patria… Cuando se vive en una sociedad en la que las leyes han establecido la igualdad y la frugalidad, estas mismas virtudes son el excitante del amor que nace por ellas”.

La frugalidad en el gasto lo demostró Juan Pablo Duarte cuando era General de Brigada, comandante del Departamento de Santo Domingo y miembro de la Junta Central Gubernativa, al ser designado el 21 de marzo de 1844 como oficial superior adjunto al General Pedro Santana para cooperar en “la defensa de la Patria en la agresión que nos han hecho los haitianos” (Duarte, 1999: 203).

Para su viaje a Baní, donde se encontraba el General Santana, se le entregó la suma de $1,000.00 pesos fuertes, de los cuales tan sólo gastó $173.00 y el 12 de abril de 1844, fecha de su regreso -al no ponerse de acuerdo con Santana en la definición de un Plan de Ataque Ofensivo al Ejército Haitiano, por la oposición de este último-, devolvió al Tesoro de la República, que para entonces dirigía Miguel Lavastida, la suma de $827.00 pesos fuertes, procediendo a hacer una relación pormenorizada de los gastos que hizo en raciones alimenticias para los miembros de su tropa, gastos misceláneos y las enfermedades de algunos soldados y oficiales.

Ese nivel de frugalidad, transparencia, pulcritud, honestidad y rendición de cuentas oportunas en el manejo de los fondos públicos, es un ejemplo imperecedero del patricio Juan Pablo Duarte para las presentes y futuras generaciones de la República Dominicana sobre cómo debe procederse en el uso de los recursos del Estado.

- Duarte y los Poderes del Estado

Donde Duarte reafirma de forma definitiva su gran adhesión a los principios de la filosofía política ilustrada, al tiempo que la trasciende al agregar el Poder Municipal como el primer poder del Estado, es cuando escribe en su Proyecto de Ley Fundamental que el Estado dominicano:

“Para la mejor y más pronta expedición de los negocios públicos se distribuye en Poder Municipal, Poder Legislativo, Poder Judicial y Poder Ejecutivo… Estos poderes llámanse constitucionales porque son y habrán siempre de ser constituidos, so pena de ilegitimidad, con arreglo a la Constitución y no de otra manera”.

En este texto se pone de manifiesto que Duarte dominaba ampliamente la teoría liberal de John Locke sobre el poder legislativo y el poder ejecutivo, así como la teoría ilustrada del Barón de Montesquieu sobre la integración y división de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.

A esos tres poderes, Duarte agrega un nuevo poder, el Poder Municipal, el que coloca en primer lugar. Esto lo hizo en virtud de la experiencia obtenida con los cabildos españoles durante su estadía en Barcelona y tomando en cuenta las particularidades propias de los municipios dominicanos, por entender que el Poder Municipal o Fuero Municipal, como también lo denominaba, es, sin lugar a dudas, el estamento del Estado que más cerca está del pueblo y el que puede atender con mayor celeridad y eficiencia las necesidades más sentidas e inmediatas de la población dominicana.

Esa visión se revela con mayor profundidad en la frase que expresó Duarte, cuando, tras su regreso de Europa, el Dr. Manuel María Valverde le preguntó: “¿qué fue lo que más te llamó la atención y te agradó en tu viaje?”, a lo que el joven patriota respondió: “Los fueros y las libertades de Barcelona; fueros y libertades que espero demos nosotros un día a nuestra Patria” (Duarte, 1999: 40-41). Mostrando el Dr. Valverde su disposición a cooperar con la causa del novel patriota en la realización de tan magna empresa. A esto agrega, su hermana Rosa Duarte, una frase que es clave en lo que estamos tratando de demostrar, que es la adscripción del Patricio a las ideas ilustradas y liberales: “Duarte desde su regreso a su patria no pensó en otra cosa que en ilustrarse y allegar prosélitos” (Duarte, 1999: 41).

En su obra Del Espíritu de las Leyes, además de acoger y ampliar la concepción predominante sobre los poderes legislativo y ejecutivo que desde los años 1689-1690 había planteado John Locke en sus Dos Ensayos sobre el Gobierno Civil, Montesquieu agrega el Poder Judicial, por considerarlo el tercer poder del Estado que debe actuar con total independencia con respecto a aquellos dos. Veamos lo que los dice Montesquieu (2005, Tomo I: 219-220) sobre los poderes Legislativo y Ejecutivo:

“He aquí, pues, la constitución fundamental del Gobierno al que nos referimos: el cuerpo legislativo está compuesto de dos partes, cada una de las cuales tendrá sujeta a la otra por su mutua facultad de impedir, y ambas estarán frenadas por el poder ejecutivo, que lo estará a su vez por el legislativo. Los tres poderes permanecerían así en reposo o inercia, pero, como por el movimiento necesario de las cosas, están obligados a moverse, se verán forzados a hacerlo de común acuerdo. El poder ejecutivo no puede entrar en el debate de los asuntos, pues sólo forma parte del poder legislativo por su facultad de impedir. Ni siquiera es necesario que proponga, pues como tiene el poder de desaprobar las resoluciones, puede rechazar las decisiones de las propuestas que hubiera deseado no se hicieran”.

Asimismo, con relación al Poder Judicial, Montesquieu (2005, Tomo I: 210) sostiene lo siguiente:

“El poder judicial no debe darse a un Senado permanente, sino que lo deben ejercer personas del pueblo, nombradas en ciertas épocas del año de la manera prescrita por la ley, para formar un tribunal que dure el tiempo que la necesidad lo requiera. De esta manera, el poder de juzgar, tan terrible para los hombres, se hace invisible y nulo, al no estar ligado a determinado estado o profesión. Como los jueces no están permanentemente a la vista, se teme a la magistratura, pero no a los magistrados. Es preciso incluso que, en las acusaciones graves, el reo, conjuntamente con la ley, pueda elegir sus jueces, o al menos que pueda recusar tantos que, los que queden, puedan considerarse como de su elección. Los otros dos poderes podrían darse a magistrados o cuerpos permanentes porque no se ejerce sobre ningún particular, y son, el uno, la voluntad general del Estado, y el otro, la ejecución de dicha voluntad general”.

Duarte que apenas tenía 31 años de edad en el momento en que escribió su Constitución o Proyecto de Ley Fundamental, demuestra que había obtenido una gran formación jurídica al estudiar las obras fundamentales de los más destacados filósofos ilustrados, como son Rousseau y Montesquieu, ya fuese durante su viaje por Estados Unidos, Inglaterra y Francia, durante su estadía de casi tres años en Barcelona, España, cuando estuvo en Santo Domingo desde finales de 1831 hasta julio de 1843, tiempo en que se dedicó a compartir sus conocimientos con la juventud inquieta de la época hasta que fue obligado a tomar el camino del destierro, o durante su estadía en Venezuela entre agosto y diciembre de 1843. Sobre este particular, Rosa Duarte escribe que el 6 de septiembre de 1843, estando en Caracas, a Juan Pablo Duarte:

“Le aconsejaron el Sr. Licenciado don Manuel López Umeres y el Sr. Dr. Montolío que repasase lo que había estudiado que ellos lo presentarían a la Universidad para que lo examinaran y se recibiera de Doctor en Derecho, laudable consejo que me evidenciaba el gran afecto, la estimación que les merecía, consejo y ofrecimiento que si bien agradecí no me fue posible aceptar, pues que mi pensamiento, mi alma, yo todo, no me pertenecía; mi carísima Patria absorbía mi mente, llenaba mi corazón y vivía por ella…!”

Esto revela que Duarte había logrado avanzar bastante en su carrera de Doctor en Derecho durante su estadía en Barcelona, España, faltándole apenas algunas asignaturas del plan de estudios, así como presentar y examinar su tesis para alcanzar el título de abogado. En tal virtud, no hay que dudar de que durante ese período y posteriormente el Patricio entrara en contacto con los clásicos antiguos y modernos del Derecho y las Ciencias Políticas, entre los que caben Locke, Rousseau y Montesquieu. Es esto lo que explica que los profesores venezolanos López Umeres y Montolío de la Universidad de Caracas en agosto de 1843 le propusieran presentarlo por ante esa institución de educación superior para que lo examinara y le otorgara el título de Doctor en Derecho, ofrecimiento que agradeció, pero al mismo tiempo rehusó, por estar totalmente entregado a la causa de la independencia de la patria bien amada y, por tanto, su pensamiento, alma y corazón estaban centrados únicamente en el logro de esa meta ineludible.

Posteriormente, Duarte salió para Curazao, donde estuvo entre el 20 de diciembre de 1843 hasta el 15 de marzo de 1844, fecha en que retornó a su Patria, siendo ovacionado al arribar al Puerto de Santo Domingo. Luego Duarte llega a la Plaza de Armas, donde el pueblo y el Ejército lo proclaman General en Jefe de los Ejércitos de la República, sin que por ello tendiera a envanecerse. En medio del triunfo más espléndido, llega al Palacio de Gobierno, donde la Junta Central Gubernativa le acoge como miembro y vocal de la misma, le da el título de General de Brigada y lo nombra comandante del Departamento de Santo Domingo.

- El Liberalismo Progresivo de Duarte

Las ideas liberales que profesó Juan Pablo Duarte estaban estrechamente relacionadas con las ideas románticas e ilustradas que sustentó durante gran parte de su vida, a través de las cuales siempre abogó por el establecimiento de una República Dominicana libre e independiente de toda dominación extranjera, donde primara el Estado de Derecho en beneficio de todas las personas que la habitan, para que, sin distinción social, económica, cultural, de raza o de religión, sean consideradas como entes iguales ante la ley .

De igual manera, condena toda forma de despotismo, al tiempo que postula la necesidad de la construcción de un sistema democrático representativo, donde prime la división de poderes y los principios republicanos de la soberanía popular, del sufragio universal, de la libertad de prensa y del respeto a las libertades individuales y a los derechos sociales de los seres humanos, como son: el respeto a la preservación de la vida, el respeto a la dignidad y al honor de las personas, el respeto a la libertad de pensamiento, el respeto a la libertad de asociación, el respeto a la libertad de expresión, el respeto a la libertad de cultos y el respeto a la propiedad, entre otras.

A tono con lo expresado, observemos lo que nos plantea Duarte (1999: 228) en su Proyecto de Ley Fundamental sobre aspectos que están indisolublemente relacionados con el liberalismo filosófico, político, económico y jurídico que postuló, cuando sostiene:

– “Una vez de promulgada la ley en los lugares respectivos se supone sabida de todos y es, por tanto, obligatoria para todos”.

– “Se prohíbe recompensar al delator y al traidor por más que agrade la traición y aún cuando haya justos motivos para agradecer la delación”.

– “La ley, salvo las restricciones del derecho, debe ser conservadora y protectora de la vida, libertad, honor y propiedades del individuo”.

– “Cuando por efecto de una ley de reconocida utilidad pública, le redundare a un tercero daño o perjuicio, la equidad natural ordena que se le acuerde y se le acordará una indemnización que recompense el daño redundado”.

– “Ninguno podrá ser juzgado en causas civiles ni criminales por ninguna comisión, sino por el tribunal competente determinado con anterioridad por la ley”.

– “Ningún poder de la tierra es ilimitado, etc., ni el de la ley tampoco”.

– “Todo poder dominicano está y deberá estar siempre limitado por la ley y ésta por la justicia, la cual consiste en dar a cada uno lo que en derecho le pertenezca”.

– “Toda ley supone una autoridad de donde emana y la causa eficiente y radical de ésta es, por derecho inherente esencial al pueblo e imprescriptible de su soberanía, en virtud de cuyos poderes sus delegados reunidos en Congreso o Asamblea Legislativa establecen la regla que viene a llamarse ley”.

Todo lo anterior refleja el gran respeto que tenía Duarte por el Estado de Derecho, siempre que tuviera basado en el cumplimiento irrestricto de la ley y ésta a su vez fundamentada en el sano principio de la justicia, que otorga a cada quien lo que por buen derecho le corresponde. Esto significa que una vez se publica una determinada ley, corresponde a todos los ciudadanos dominicanos cumplirla de forma obligatoria.

Al mismo tiempo parte del principio de que ningún poder sobre la tierra es ilimitado, razón por la cual establece que tampoco lo es el imperio de la ley. Con este postulado Duarte subraya con bastante claridad que estaba opuesto a todo tipo de dictatura o tiranía, al tiempo que postulaba que la misma ley es también falible, razón por la cual era del parecer que debía ser revisada periódicamente y derogada o reformada si las circunstancias económicas, sociales, políticas o culturales del país o del mundo así lo aconsejaban.

En otro orden, el patricio Duarte sostiene que la ley debe estar orientada esencialmente a la conservación y protección de la vida, a la preservación de la libertad en todas sus manifestaciones, al mantenimiento del honor de las personas contra cualquier forma de difamación e injuria, así como el respeto irrestricto de las propiedades de los individuos, lo cual revela la perspectiva amplia y el alto sentido humanitario de que estaba imbuido el liberalismo político, económico y filosófico que profesó el Fundador de la República Dominicana. En ese orden manifiesta que toda ley de reconocida utilidad pública que afecte o dañe a un tercero, por equidad natural obliga al Estado dominicano a otorgarle a la persona afectada una indemnización que le compense el daño ocasionado.

De igual manera, el Patricio establece que nadie puede ser juzgado por causas civiles ni criminales por comisión alguna que no sea el tribunal competente definido por la ley. Pero es igualmente enérgico cuando establece que se prohíbe recompensar al delator y al traidor por más que agrade la traición y aún cuando haya justos motivos para agradecer la delación, con lo cual deja ver claramente que desde el Estado no se puede promover la práctica perniciosa de la delación o el chivateo, porque esto podría contribuir indefectiblemente a la degradación moral de toda la sociedad.

Por último, Duarte acentúa como un aspecto nodal de su concepción constitucional liberal que toda ley emana de la autoridad delegada que el pueblo y su perenne soberanía le otorgan a los legisladores reunidos en lo que denomina el Congreso Nacional, la Asamblea Legislativa o el Poder Legislativo.

- El Cristianismo Comprometido de Duarte

Duarte fue un cristiano católico convencido y comprometido, que, desde niño, conforme lo revela su hermana Rosa Duarte en sus Apuntes, se aprendió el libro de catecismo y lo recitaba de memoria desde los seis años de edad. Este acendrado cristianismo suyo se puso en evidencia en diferentes momentos de su vida, entre los que destaca el Juramento Trinitario, el cual contiene las siguientes palabras:

“En el nombre de la Santísima, Augustísima e Indivisible Trinidad de Dios Omnipotente: juro y prometo, por mi honor y mi conciencia, en manos de nuestro presidente Juan Pablo Duarte, cooperar con mi persona, vida y bienes a la separación definitiva del gobierno haitiano y a implantar una República libre, soberana e independiente de toda dominación extranjera que se denominará República Dominicana; la cual tendrá su pabellón tricolor en cuartos, encarnados y azules, atravesado por una cruz blanca. Mientras tanto seremos reconocidos los Trinitarios con las palabras sacramentales: Dios, Patria y Libertad. Así lo prometo ante Dios y el mundo. Si tal hago, Dios me proteja: y de no, me lo tome en cuenta, y mis consocios me castiguen el perjurio y la traición si los vendo”.

Al adoptar el principio cristiano de la Santísima, Augustísima e Indivisible Trinidad de Dios Omnipotente: Dios-Padre, Dios-Hijo y Dios-Espíritu Santo, Duarte y los trinitarios lo erigen en el fundamento que da origen a la bandera tricolor (el rojo, el azul y el blanco en forma de cruz); al lema inmortal: Dios, Patria y Libertad; a su promesa ante Dios; a la evocación de la protección de Dios, si los miembros fundadores de La Trinitaria cumplen su juramento y, en caso contrario, también el Creador se lo tomaría en cuenta, mientras que sus compañeros de ideal le castiguen el perjurio y la traición, en caso de transiguir ante el enemigo. A esto hay que agregarle el simbolismo contenido en el escudo: una palma, un laurel y La Biblia abierta en San Juan 8:32, que reza: “Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre”; así como también a la forma de organización adoptada, consistente en la creación de células secretas o clandestinas integradas por tres personas, donde se dejaba claramente establecido que ninguno de los integrantes de esos organismos podía tener contacto directo con el resto de la entidad, para evitar su destrucción en caso de represión o ante la persecución de algunos de sus miembros o dirigentes.

Un elemento muy importante a destacar en la perspectiva cristiana de Duarte es el nombre con que designa a la nueva república libre, soberana e independiente de toda dominación extranjera, que se propuso construir: República Dominicana, el cual está relacionado tanto con el gentilicio de los habitantes de la ciudad de Santo Domingo (dominicanos), como con el nombre de la Orden de los Predicadores “Dominicos”, quienes lucharon en favor de la justicia, la libertad y el bienestar de los pobladores aborígenes de esta isla, mediante el Sermón de Adviento, pronunciado en las Pascuas de 1511, por el sacerdote Fray Antón de Montesinos, con la anuencia de sus superiores, que presidía Fray Pedro de Córdoba. A este trabajo pastoral de defensa a ultranzas de los aborígenes de América le daría continuidad el también sacerdote dominico Fray Bartolomé de las Casas, quien de ser un comendador explotador de la Isla La Española en los primeros años del proceso de colonización llevado a cabo por España en el Nuevo Mundo, se convirtió al cristianismo tras escuchar las palabras proféticas del Sermón de Adviento pronunciado por Montesinos. La palabra Dominicos en latín significa “Perros del Señor”, lo que traducido al lenguaje cristiano auténtico refleja una gran sumisión de los hombres creyentes de estas tierras a las cosas de Dios y de su unigénito, Jesucristo. De ahí que la palabra “dominicano” tiene una relación semántica con este significado cristiano de “dominico”.

Las palabras pronunciadas por Duarte, tras la firma con sangre del Juramento Trinitario por parte de cada uno de miembros fundadores de la organización secreta, reflejan claramente la disposición al sacrificio que tenían los miembros de ésta, en aras de la liberación definitiva del país. Estas palabras eran:

“No es la cruz el signo del padecimiento; es el símbolo de la redención: queda bajo su égida constituida La Trinitaria, y cada uno de sus NUEVE socios obligados a reconstituirla mientras exista uno, hasta cumplir el voto que hacemos de redimir la Patria del poder de los haitianos” (Serra, 2003:15).

Eso hizo la mayor parte de los trinitarios, con la sola excepción de Felipe Alfau, de quien se dice procedió a delatar los propósitos del movimiento independentista ante las nuevas autoridades haitianas, tras el derrocamiento del dictador haitiano Jean Pierre Boyer en marzo de 1843.

El ideal duartiano asumió características ampliamente populares a través de la proyección pública del trabajo de La Trinitaria, por medio de la Sociedad La Filantrópica y la Sociedad Dramática, bajo el manto de sociedades para el desarrollo cultural y la escenificación de obras teatrales, con el claro propósito de despertar el sentimiento nacionalista y crear una conciencia revolucionaria en la población de la parte oriental de la Isla de Santo Domingo.

Asimismo, Duarte y el padre Gaspar Hernández se dedicaron a enseñar Filosofía, Teología, Derecho e Idiomas a los jóvenes inquietos de la época, lo que le atrajo gran simpatía y contribuyó a acrecentar ampliamente su liderazgo entre la juventud de entonces.

Por otro lado, es importante destacar la visión amplia que poseía Duarte en torno a la libertad de conciencia, la tolerancia de cultos y el respeto a prácticas religiosas distintas a la suya. Observemos lo que dice Duarte en su Proyecto de Ley Fundamental sobre este aspecto tan controversial en toda sociedad humana, como es la religión:

“La religión predominante en el Estado deberá ser siempre la Católica Apostólica, sin perjuicio de la libertad de conciencia, y tolerancia de cultos y de sociedades no contrarias a la moral pública y caridad evangélicas”.

La concepción constitucional de Juan Pablo Duarte sobre la religión evidencia una gran apertura a la libertad de conciencia, a la tolerancia de cultos y al funcionamiento de sociedades orientadas a la defensa de la moral pública y de la caridad evangélica, sin renunciar a su orientación cristiana en favor de la Religión Católica, Apostólica y Romana como religión predominante del Estado Dominicano.

Al referirse a la concepción religiosa de Duarte, el dirigente político y predicador evangélico Alfonso Lockward (1993: 54) dice:

“Nótese el uso de la palabra ‘predominante’, en cuanto a la Religión Católica. Lo de ‘libertad de conciencia’ casi siempre se utilizaba pensando en la masonería. Duarte fue, pues, sensible al sentimiento generalizado entre los dominicanos en cuanto al catolicismo, pero como liberal que era, pensaba que se debía mantener la libertad de cultos. O, mejor dicho, la tolerancia”.

Todo esto refleja que Duarte no asumió una postura cerrada o excluyente frente a todos aquellos que tenían una posición diferente a la suya, sino que, muy por el contrario, era tolerante ante aquellos que diferían de su perspectiva católica, siempre y cuando no entraran en contradicción abierta con la moralidad pública y la caridad evangélica.

Otro aspecto a destacar en Duarte es el gran sentido de compromiso con que asumió su condición de cristiano abanderado de la causa de la independencia nacional, al colocarse siempre del lado de los más genuinos intereses del pueblo dominicano, razón por la cual se puede afirmar que su cristianismo fue profundamente comprometido con las mejores causas de la República Dominicana y con los más pobres y humildes.

III. DUARTE, PUEBLO HAITIANO Y UNIDAD NACIONAL

Ahora abordaremos un elemento clave en el pensamiento del patricio Juan Pablo Duarte, pero que ha sido manipulado por los sectores dominantes de Haití y de la República Dominicana para endilgarle una supuesta visión racista o antihaitiana que nunca tuvo. Veamos lo que nos dicen sus palabras desprejuiciadas, pero con un claro sentido de la identidad histórico-cultural que caracteriza a los dos pueblos que conformamos la Isla de Santo Domingo, cuando motivó a Serra (2003:11-12) a formar juntos la Sociedad Secreta La Trinitaria:

“Entre los dominicanos y los haitianos no es posible una fusión. Yo admiro al pueblo haitiano desde el momento en que, recorriendo las páginas de su historia, lo encuentro luchando desesperadamente contra poderes excesivamente superiores, y veo cómo los vence y cómo sale de la triste condición de esclavo para constituirse en nación libre e independiente. Le reconozco poseedor de dos virtudes eminentes, el amor la libertad y el valor; pero los dominicanos que en tantas ocasiones han vertido gloriosamente su sangre, ¿lo habrán hecho sólo para sellar la afrenta de que en premio de sus sacrificios le otorguen sus dominadores la gracia de besarles las manos? ¡No más humillación! Si los españoles tienen su monarquía española, y Francia la suya francesa, si hasta los haitianos han construido la República Haitiana, por qué han de estar los dominicanos sometidos, ya a la Francia, ya a España, ya a los mismos haitianos, ¿sin pensar en constituirnos como los demás? ¡No, mil veces! ¡No más dominación! ¡Viva la República Dominicana!”.

Para Duarte no era posible -como no lo es, ni lo podrá ser nunca- una fusión entre los pueblos haitiano y dominicano, ya que poseen historias, culturas, lenguas, formas de pensar, formas de vida y modos de actuar esencialmente diferentes. No obstante, reconoce en el pueblo haitiano -tras recorrer las páginas gloriosas de su historia-, que es poseedor de dos virtudes poco comunes y eminentes en los seres humanos y en los pueblos: 1.- Un amor profundo por la libertad y 2.- Un valor admirable para vencer poderes excesivamente superiores a los suyos que le permitió salir de su centenaria condición de esclavo y lograr constituirse en nación libre e independiente frente al yugo opresor francés.

Del mismo modo, era del parecer que, así como España y Francia tenían derecho a establecer su monarquía y los haitianos su república, los dominicanos tenían el mismo derecho a constituirse en Nación libre e independiente de toda dominación extranjera, sin importar que esta última sea española, francesa o haitiana, pero bajo el nombre irredento de República Dominicana.

Es esa perspectiva amplia la que le permite al patricio Duarte incorporar a su proyecto liberador a todos los sectores sociales y a las diferentes razas que integraban la sociedad multicolor dominicana de la primera mitad del siglo XIX, para convertir en una realidad indiscutible el triunfo de la independencia nacional de la parte Este de la Isla de Santo Domingo frente a los sectores dominantes haitianos. Esto lo confirma Rosa Duarte (1999: 46-47) cuando nos habla de su hermano Juan Pablo:

“Él llevaba los libros en el almacén de su padre, y daba clases gratis, de escritura y de idiomas a los que demostraban deseo de aprender; los enseñaba con gusto sin hacer distinción de clases ni de colores, lo que le atraía una popularidad incontrastable, pues estaba fundada en la gratitud; y no tan sólo transmitía sus conocimientos, sino que tenía a la disposición de sus amigos o del que los necesitara sus libros, sus libros que él tanto estimaba”.

La actitud de colaboración desinteresada y entusiasta que mostraba Duarte ante sus contemporáneos es un claro indicador de que en sus relaciones humanas con los demás -muy especialmente en las distintas acciones educativas desplegadas con los jóvenes de entonces- no conocía de diferencias sociales y raciales para compartir los conocimientos adquiridos, lo que le valía el aprecio de todos sus relacionados y acrecentaba su liderazgo ampliamente entre ellos.

Para Duarte, el racismo, proviniera de blancos, negros, mulatos o cobrizos, constituía una aberración y una disminución de la condición humana. El Patricio entendía que el color de piel no determina la calidad de las personas ni el aporte individual o social que se está en capacidad de hacer; muy al contrario, era del parecer que lo que sí distingue a una persona con respecto las demás es su cualificación ético-moral, su amor al prójimo, su entrega total a la causa de la patria y la justicia, así como su preparación intelectual.

La concepción revolucionaria de la unidad racial que tenía Duarte para entonces era muy necesaria, dado que, para el año1838, fecha en que fue fundada La Sociedad Secreta Trinitaria, tan sólo habían transcurrido 16 años de que en el país se había abolido la esclavitud de los negros a mano de los blancos y todavía se expresaban enconos y rencores de un lado y del otro. Esto no lo podía permitir el Patricio en una causa cuyo propósito central era lograr la libertad, la igualdad, la independencia y la justicia social absoluta en favor de toda la ciudadanía de la parte oriental de la Isla de Santo Domingo. Esto se pone en evidencia más claramente en los siguientes versos suyos, donde llama a todos los dominicanos a trabajar unidos por el bienestar de la Patria, contra toda forma de opresión tiránica o dictatorial y por la democracia plena de la República Dominicana, sin distinción de clases sociales ni prejuicios raciales de ningún tipo. Veamos:

“Los blancos, morenos,

cobrizos, cruzados,

marchando serenos,

unidos y osados,

la Patria salvemos

de viles tiranos,

y al mundo mostremos

que somos hermanos”

(Duarte, 1999: 290)

Estos significativos versos, en los que llama a la unión de las diferentes razas, en calidad de hermanos, para salvar la Patria de gobernantes autocráticos o “viles tiranos”, contrarios a la democracia, a la soberanía y a la libertad, son una muestra más que palmaria de que el racismo y los prejuicios sociales no se aposentaron en su noble, bondadoso y sincero corazón de romántico empedernido.